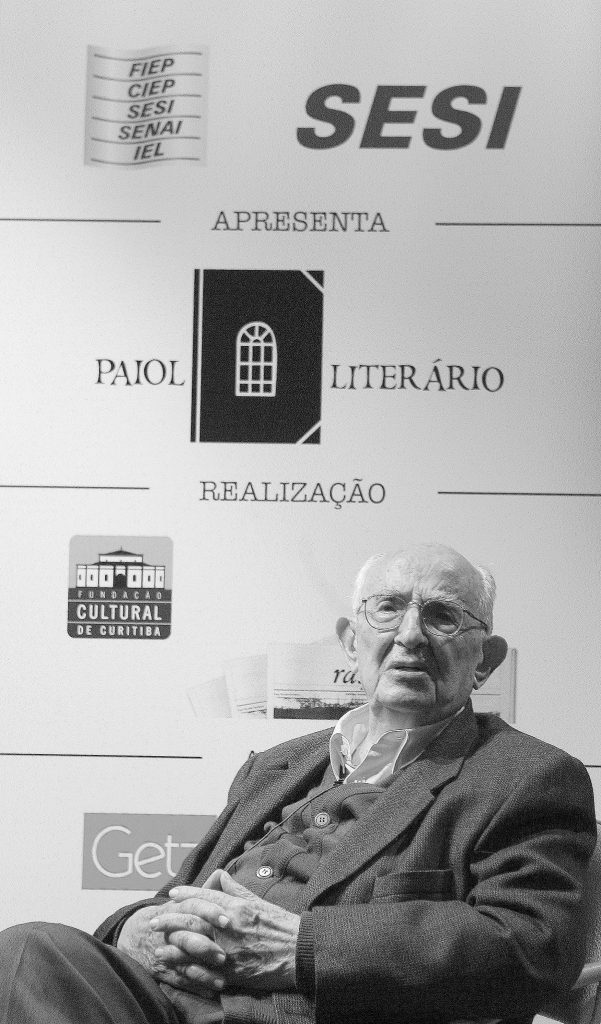

O quarto encontro do projeto Paiol Literário — realizado em parceria entre o Rascunho, o Sesi Paraná e a Fundação Cultural de Curitiba — trouxe em setembro a Curitiba o bibliófilo José Mindlin, 92 anos, e recentemente eleito para a Academia Brasileira de Letras. Durante mais de duas horas, sob mediação do jornalista Paulo Camargo, foram discutidos o amor aos livros, que o levou a formar uma das maiores bibliotecas particulares do mundo, o início como leitor, as amizades que a leitura proporcionou, entre outros assuntos. Acompanhe aqui alguns momentos do encontro realizado no Teatro Paiol.

• A transformação pelo livro

Antes do livro, eu não era nada. Comecei a ler muito criança, de modo que não houve propriamente uma transformação. Mas foi um dos elementos mais importantes de minha formação. Quem não lê não sabe o que está perdendo. Porque, realmente, a leitura abre os horizontes da pessoa. Fiquei tendo uma visão de mundo bastante ampla. Tive sempre um prazer enorme na leitura. A leitura é uma fonte de prazer e deveria sempre ser apresentada como tal. Desperta a imaginação. Distrai. É uma coisa que, para mim, parece tão óbvia que fica até difícil de explicar. Faz parte da minha vida.

• A leitura afetiva

Na infância, sempre gostei de ler em voz alta. E minha mãe tinha uma paciência extraordinária para me ouvir lendo coisas que me interessavam e que a ela, na realidade, provavelmente interessavam muito pouco. Mas isso estabeleceu um contato pessoal muito afetivo, muito significativo para mim. E quando eu era menor, ela lia para mim. Isso fez parte da nossa vida. Eu, aos 12 anos, comecei a ler os livros chamados “sérios”. Não os infantis. Li as Lendas e narrativas, de Alexandre Herculano. Li O monge de Cister, O bobo… Curiosamente, não sei bem por quê, comecei lendo Herculano. Creio que isso fixou meu interesse pela literatura de ficção. Aos 13, eu já tinha lido O Ateneu, de Raul Pompéia, e A retirada de Laguna, do Visconde de Taunay — de quem eu gostei tanto que acabei por ler toda a sua obra. Uma maluquice, mas, enfim, sempre valeu a pena.

• Vírus inoculado

Os Herculanos faziam parte da biblioteca dos meus pais. Eles tinham uma boa biblioteca literária. Não tinham a preocupação do livro raro. Isso surgiu em mim não sei bem como. Aos 13 anos, fiquei fascinado, em um sebo, por uma edição portuguesa do Discurso sobre a História Universal, de (Jacques) Bossuet, uma tradução para o português publicada em Coimbra, em 1740. Imagine um livro com 200 anos de idade. Depois, aprendi que a idade do livro é um fator muito pouco relevante. É um acessório. Ser antigo não quer dizer que seja bom. Mas, ali, foi inoculado o vírus do amor ao livro raro. Essa foi a segunda coisa que me aconteceu. A primeira foi o interesse pela literatura de ficção. A segunda, o interesse por livros raros. Pareceu-me que aquele livro devia ser uma grande raridade — e na realidade não era. Mas bastou para eu passar a “sofrer”, entre aspas, de uma compulsão pedagógica, patológica, de procurar livros raros. Essa compulsão patológica tem duas características, diferentes de uma patologia normal. A primeira é que ela faz sentir bem em vez de sentir mal. E a segunda é que ela é incurável. Então, até hoje, estou sob a ação dessa compulsão patológica. Isso durou a vida inteira e acho que, enquanto eu durar, ela vai estar comigo. Ela não faz mal a ninguém.

• O início da Brasiliana

Aos 13 anos, recebi, de aniversário, a História do Brasil do Frei Vicente do Salvador. Um cronista do século 17, que li com grande interesse. A edição, da Companhia de Melhoramentos, tinha uma boa bibliografia e notas explicativas. E essa leitura despertou o meu interesse pela Biblioteca Brasiliana. Isso ainda na infância. Aos 13 anos, afinal de contas, a gente ainda é criança. Eu não achava que fosse, mas era. E, aí, comecei a procurar os livros constantes daquela bibliografia. Ingenuamente, escrevi para várias livrarias do Rio de Janeiro. Mas aquelas eram obras já raras havia muito tempo. Consegui uma delas: uma edição brasileira da História do Brasil de um escritor inglês, Robert Southey,que até hoje é um clássico. Era uma edição de 1862, em seis volumes, que a livraria Francisco Alves, do Rio, me oferecia por 80 mil-réis. Era muito dinheiro naquela época, mas meus pais me fizeram presente dessa obra. Ela realmente representou o início da Brasiliana. Hoje, a Brasiliana representa mais ou menos metade da nossa biblioteca, que cresceu muito além do que eu poderia ter imaginado. Mas também não foi por determinação minha. O acaso sempre teve um papel muito importante em minha vida. A formação da Brasiliana também foi por acaso, primeiramente devido àquele livro que recebi e que me encantou. Depois, a pequenas aquisições que fui fazendo. E acabei reunindo todas aquelas obras raras, inacessíveis naquela época. Hoje praticamente todas fazem parte da biblioteca.

A leitura é uma fonte de prazer e deveria sempre ser apresentada como tal. Desperta a imaginação. Distrai. É uma coisa que, para mim, parece tão óbvia que fica até difícil de explicar. Faz parte da minha vida.

• Jornalismo

Eu devo ter sido precoce. Coisa que deixei de ser faz muito tempo. Aos 20 anos, eu me interessava por literatura brasileira, pela história do Brasil, pelos viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil. Até o século 19, eram poucos, porque o país era uma colônia fechada aos estrangeiros. Mas, a partir daquele século, tivemos uma quantidade enorme de visitantes europeus, alguns norte-americanos. E a visão que eles tinham do Brasil, que era bastante diferente da nossa visão comum, despertou muito interesse em mim. Dois anos depois, terminei o ginásio sem ter idade para entrar na faculdade de Direito. E disse a meu pai que eu queria trabalhar. Ele disse: “Mas para fazer o quê?”. Eu disse: “Qualquer coisa”. Meu pai disse: “Tá bom, vou ver o que é que eu consigo para você”. Uns dias depois, ele chega em casa e me diz: “Arrumei um emprego”. “Não diga?” “É, arrumei. Um amigo, importador de frutas, precisa de alguém para controlar a entrada dos caminhões no Mercado Central.” Uma coisa nada sedutora, naturalmente. Mas como eu tinha dito que faria qualquer coisa, eu disse: “Tá bom, vamos em frente”. Aí o meu pai disse: “Estou brincando. Você vai entrar na redação do Estado de S. Paulo”. Eu tinha 15 anos e pouco. Entrei na redação. Fui o redator e o repórter mais moço do Estado. Foi um aprendizado extraordinário. Aprendi a escrever com clareza e simplicidade, em estilo acessível, a um público médio. Fiquei conhecendo os bastidores da política, da sociedade. Fiz muitos amigos. E isso foi em 1930. Justamente no ano da Revolução de Outubro, quando o Estado era um dos núcleos da conspiração. Acontece que o inglês, naquele tempo, era uma língua pouco conhecida e, estranhamente, eu era o único redator do Estado que o falava. De modo que o doutor Júlio de Mesquita Filho, o diretor do jornal, me chamava para a sala dele para eu transmitir, em inglês, mensagens sobre a conspiração. Para driblar a censura. A censura era feita em escuta telefônica. E os censores, coitados, mal sabiam português. Eu transmitia as mensagens para o Vivaldo Coaraci, que era chefe de redação do Rio. Ele, por sua vez, a repassava para outros estados. Mas pude começar a acompanhar a vida brasileira com 15 anos e meio. Foi sensacional para a minha formação.

• Editores

Eu já era um leitor incansável. Em 1930. Comecei a ler os autores nordestinos, que eram publicados pelo Augusto Frederico Schmidt, na editora dele, e depois, pelo José Olympio. José Olympio, por sinal, eu conheci como balconista de uma livraria de São Paulo, a Casa Garraux. Todas as tardes, eu passava pelos sebos e livrarias do Centro — praticamente todas elas ficavam no Centro. Depois, José Olympio chegou a gerente. Depois comprou a biblioteca do Alfredo Pujol e se tornou um dos mais importantes editores brasileiros. Foi uma amizade de vida inteira.

• Os anos 30

Eu era realmente um leitor voraz. Eu lia em francês e português, indiferentemente. Aprendi francês aos seis anos, com uma governanta que falava comigo e com meus irmãos somente em francês. De modo que o francês acabou sendo minha segunda língua. Então, em 1930, ao mesmo tempo em que li os escritores nordestinos — José Lins do Rego, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos, Amado Fontes —, lia Anatole France. Ele era uma grande personalidade da época. Até hoje o considero um escritor muito bom, apesar de ele ser, atualmente, considerado de segundo nível, meio esquecido. Injustamente. Li Anatole France, li Romain Rolland. Lia incansavelmente. O trabalho no jornal também me estimulou a leitura. Porque Antônio de Alcântara Machado freqüentava o jornal. Leo Vaz era da redação. Havia uma série de escritores por ali, ou trabalhando no jornal ou o freqüentando como visitantes. Enfim, a década de 30 se caracterizou pela minha leitura dos escritores nordestinos e de Anatole e Rolland.

A gente não pode só fazer as coisas que nos dão alegria. Mas pelo menos devemos tentar ter esse rumo na vida. Fazer as coisas com prazer.

• Ler durante as aulas

Aí veio a década de 40. Nesse meio-tempo, tinha entrado na Faculdade de Direito de São Paulo, em 1932. Me formei em 1936. Continuei trabalhando no jornal até 1934. Aí verifiquei que tinha que optar pelo que eu desejava fazer na vida: ser jornalista ou advogado. Como eu falava muito, quando criança, era voz corrente que eu seria advogado. Me apelidaram de Rui Barbosa. Essa questão de falar muito, na realidade, não tem nada a ver com o exercício da profissão de advogado. O advogado escreve muito mais do que fala. Então vieram minhas leituras durante as aulas, na faculdade. Era uma época em que os professores liam as suas preleções com uma voz monótona, quase parecida com a minha, agora. Eles liam em 50 minutos o que eu, em casa, lia em 15, com a apostila. Então, eu sentava no fundo da sala e ficava lendo outras obras. Li mais coisas literárias na Faculdade de Direito do que jurídicas. As jurídicas eu lia em casa. A grande coisa que li durante o curso foram os Ensaios, de Montaigne.

• Montaigne e o prazer

Os Ensaios se tornaram uma das leituras prediletas na minha vida. Tanto que minha filha Diana — que é arquiteta, mas que gosta de arte gráfica — me fez presente de um ex-libris usando uma frase de Montaigne, que meus filhos ouviam de crianças. No capítulo sobre livros, Montaigne dizia que, quando encontrava uma dificuldade na leitura, ele fazia uma ou duas tentativas mas, se ainda não a tivesse entendido, a abandonava. A entenderia ainda menos insistindo. O parágrafo termina com a frase: “Não faço nada sem alegria”. Naturalmente, isso é um pouco teórico. A gente não pode só fazer as coisas que nos dão alegria. Mas pelo menos devemos tentar ter esse rumo na vida. Fazer as coisas com prazer. Então eu li Montaigne, li Shakespeare. Isso foi entre 1932 e 1936. E em 1934 resolvi que seria advogado. Advoguei até 1950, quando, por acaso, virei empresário. Alguns clientes meus tinham planos de fazer uma indústria e surgiram obstáculos. Eu entrei no assunto, consegui resolver as dificuldades e virei empresário. Mas o trabalho empresarial nunca me envolveu a ponto de eu abandonar a leitura ou passar a ler menos. O interesse central de minha vida continua a ser sempre a leitura.

• Mindlin no meio literário

Eu mantive relações com o meio literário da época. Não tanto quanto poderia ter mantido. Por exemplo, tive um contato muito superficial com Mário de Andrade. Não sei bem por quê, mas meu pai era autodidata e gostava muito de artes plásticas. E começou a formar uma coleção de arte acadêmica. Assim, o modernismo não entrou em casa tão cedo como poderia ter entrado. Tive contato com o modernismo pela redação do Estado. Antônio de Alcântara Machado foi o que mais me causou impressão e me influenciou. Tive mais contato com Oswald de Andrade, que era uma figura muito interessante, aventureira. Perdia um amigo para fazer uma piada, com a maior tranqüilidade. Mas era um homem de talento, deixou coisas interessantes. Schmidt trabalhava na redação. Era um bom escritor. Sud Menucci… Guilherme de Almeida fazia a crônica social do Estado. Também ficou sendo um bom amigo. Mas as grandes amizades literárias surgiram mais tarde. Especialmente no Rio. Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Cyro dos Anjos, Francisco Assis Barbosa…

• Guita Mindlin

Pleno Estado Novo. Acompanhei duas ditaduras. O Estado Novo e o regime militar. Posso dizer, com satisfação, que sempre fui contra. E nunca pertenci a partido político nenhum, pois não me agradava a idéia de outros pensarem por mim. Fui muito individualista. Isso era incompatível com uma participação partidária. Só tive uma participação partidária interessante no ano de 1936, na Faculdade de Direito. Um dia, cheguei no pátio da faculdade e vi uma moça cercada de rapazes cabalando para entrar em um dos partidos acadêmicos. “Entre para o Partido Libertador.” “Entre para o Partido Liberal.” Foram desfiando nomes de partidos acadêmicos. E eu olhei para aquela moça, que eu estava vendo pela primeira vez, e disse: “Tudo isso é bobagem. Se você quer um bom partido, está aqui”. Ela me tomou a sério. E tivemos uma vida muito feliz, quase 70 anos de convívio que infelizmente terminaram esse ano, com o falecimento dela [Guita Midlin, mulher de José Mindlin, morreu aos 89 anos, no dia 25 de junho de 2006]. Mas o espírito da nossa relação sempre foi de confiança total, de compreensão total. O Odilon Ribeiro Coutinho, outro escritor nordestino, nos dizia: “Vocês são um exemplo de fidelidade partidária”. De modo que a vida foi assim correndo.

• Proust e os anos 40

Nos anos 40, resolvi ler Proust. E esbarrei naquela dificuldade: páginas e páginas sem um parágrafo. Não consegui captar o interesse e o valor do texto proustiano. E uma noite, em casa de um amigo do Rio, encontrei o Tristão de Athayde, Alceu de Amoroso Lima, um dos introdutores de Proust no Brasil, nos anos 20. A conversa versou sobre o escritor francês, e eu, querendo bancar o espirituoso, coisa que em geral não dá certo, disse: “Proust descreve o sono tão bem que a gente adormece”. Aí, o Tristão de Athayde me respondeu: “Você está muito enganado, rapaz. Você tem que ler as primeiras 50 páginas com todo o esforço necessário. Se depois de ler as 50 páginas, não tiver entrado no universo proustiano, leia mais 50, com o mesmo esforço. Depois você não larga mais”. E foi o que aconteceu. Proust se tornou o meu autor estrangeiro favorito. Já li cinco vezes Em busca do tempo perdido, com intervalos de dez anos, e cada leitura me traz uma visão nova, um conhecimento melhor do pensamento de Proust. Esse é outro problema que surge na leitura: as releituras. A gente de repente se lembra de um livro de que gostou muito e pensa em relê-lo. Às vezes, temos o mesmo prazer — ou maior, até. Às vezes, não entendemos como gostamos daquilo.

• Liberdade intelectual

Li milhares de livros, mas, da maior parte, eu já esqueci. Eles tiveram, porém, o seu papel na minha formação intelectual. Até hoje, quando procuro inocular o vírus do amor à leitura, digo às pessoas: “Não importa o que você lê. Importa adquirir o hábito da leitura. Depois, você mesmo escolhe o que quer ler”. A leitura tem que ser um mundo de liberdade intelectual.

Li milhares de livros, mas, da maior parte, eu já esqueci. Eles tiveram, porém, o seu papel na minha formação intelectual. Até hoje, quando procuro inocular o vírus do amor à leitura, digo às pessoas: “Não importa o que você lê. Importa adquirir o hábito da leitura. Depois, você mesmo escolhe o que quer ler”. A leitura tem que ser um mundo de liberdade intelectual.

• Euclides e Freyre

Minhas leituras mais importantes nos anos 40 foram Proust e As mil e uma noites. Com alguns autores franceses intermediários: André Gide, Roger Martin du Gard… Li também Os sertões e Casa grande e senzala. Os sertões não foi uma leitura fácil. A linguagem é muito pedante. É um grande livro, mas escrito de uma forma muito pedante, não muito atraente. Euclides da Cunha o começa falando do meio, depois da gente, e depois da guerra. Acho que a gente deveria ler Os sertões começando pela guerra. Depois devíamos ler sobre a gente, e depois sobre o meio. Seria outra visão da obra. Casa grande e senzala é outro grande livro, fundamental, mas podia ser metade do que é. Gilberto Freyre foi uma grande figura, mas muito prolixa. Em metade de Casa grande daria para dizer tudo o que ele queria dizer. E eu tinha uma certa prevenção com o Freyre, não sei bem por quê. Ele me parecia uma pessoa muito de direita. O que, aliás, se confirmou durante o regime militar, quando ele cometeu seus pecados. Mas depois acabamos ficando amigos. Aquilo passou e ficamos amigos até a morte dele.

• Balzac e o Banco do Brasil

Na década de 50, eu li A comédia humana, de Balzac, inteirinha. Eram doze volumes da Pléiade, e mais de dois mil personagens. Alguns, em alguns dos romances, estão em primeiro plano; em outros, são panos de fundo. Mas a leitura da obra é algo extraordinário para conhecer a sociedade francesa, as reações humanas, as intrigas políticas. Tudo isso está lá. Eu li A comédia humana no primeiro ano da Metal Leve. A empresa tinha sido fundada em março de 1950. Foi quando virei empresário. Eu tomo a sério o que faço, mas não me tomo a sério. O fato de estar lá, de repente, no meio empresarial, para mim era inteiramente novo. Eu tinha que ir ao Rio de Janeiro, pelo menos duas vezes por semana, para conseguir licenças de importação de matéria-prima. Nós usávamos alumínio, que naquele tempo não se fabricava no Brasil. Foi um período de grande escassez cambial. O dólar oficial era, se não me engano, 18,72; no câmbio negro valia muito mais. Qualquer licença de importação era um privilégio, pois se importava à base do dólar oficial. Então se começava a ter dificuldades para a concessão das licenças. Assim, eu li a maior parte da Comédia humana nas salas de espera do Banco do Brasil. Me faziam esperar até perder a paciência. E quando eu era finalmente chamado, às vezes ficava aborrecido, porque era numa passagem interessante que eu tinha que interromper.

• O empresariado e a leitura

Aprendi, na advocacia, a conviver com os contrários. É uma coisa muito importante. Não tenho tolerância para a desonestidade. Mas se uma pessoa pensa de forma diferente da minha, isso não afeta nossa relação. Falar de empresariado, como um todo, é muito difícil. Há uma diferença de quase 180 graus entre uns empresários e outros. Em qualquer um dos extremos, há empresários bem pensantes. E há muito preconceito sobre a incompatibilidade entre a atividade empresarial e a atividade intelectual. A atividade intelectual ajuda a empresarial, não há incompatibilidade. É puro preconceito. Agora, de fato, amor à leitura não é uma característica empresarial. Não era naquele tempo, mas hoje já há muito mais empresários leitores do que nos anos 50. Mas é preciso ter em mente que não dá generalizar. E, como eu disse há pouco, nunca me deixei envolver pela atividade industrial, empresarial. Eu não levava problemas para casa. O problema que surgisse no fim de uma tarde, eu deixava para o dia seguinte, para quando voltasse ao escritório. À noite, a gente lia ou conversava. O bate-papo ainda era uma coisa normal. Hoje está quase desaparecendo, o que é uma pena.

Casa grande e senzala é outro grande livro, fundamental, mas podia ser metade do que é. Gilberto Freyre foi uma grande figura, mas muito prolixa. Em metade de Casa grande daria para dizer tudo o que ele queria dizer.

• América Latina e os anos 60

Li os escritores latino-americanos nos anos 60. Aprendi espanhol lendo esses autores. Havia um problema na formação da Alalc (Associação Latino-americana de Livre Comércio), e eu tinha que participar de muitas reuniões internacionais. E aí resolvi ler os latino-americanos. Há alguns magníficos. Mas a gente estava acostumado a olhar para a Europa, e não para a América Latina. Dávamos as costas para a América espanhola, o que hoje se modificou sensivelmente. E assim vemos que minha leitura era indisciplinada. Eu lia o que me dava vontade de ler. Também não gostava de livro difícil. Aí eu tinha o Montaigne como ressalva. Se ele podia não ler, eu também podia. Então, livro difícil não me atrai.

• Não ler Guimarães Rosa

Tenho prevenção com os best-sellers. Sempre preferi deixar decantar a reputação do livro para ver se dois ou três anos depois ele ainda continuava a ser reconhecido como um bom livro ou se já tinha sido esquecido. Há muita ação mercadológica lançando autores que não merecem ser lembrados. Então, por isso, muitas vezes eu não estava atualizado. Tive um caso curioso com Guimarães Rosa. Eu o conheci em 1946, em Paris. Era época da Conferência da Paz. Ele era amigo de meu irmão [Henrique Mindlin] e de um outro amigo meu, Luiz Camilo de Oliveira Neto. Eles me disseram: “Em Paris, você não pode deixar de encontrar o Guimarães Rosa”. Então o procurei. Era um homem simpático, almofadinha, de gravata-borboleta, um bom papo. Nós saíamos de manhã, percorrendo livrarias e conversando. E ele não me deu a menor indicação de que fosse escritor. Pelo contrário: era simpático e tudo mais. Mas, de escritor, na aparência, não tinha nada. Quando eu voltei ao Brasil, Sagarana tinha acabado de sair, com grande sucesso. Eu disse: “Ah, não deve ser bom”. E não li… André Gide recusou Proust na Gallimard. A primeira edição de Proust saiu pela Bernard Grasset, porque Gide achava que aquele era um livro não iria interessar a ninguém. Depois, ele se arrependeu pelo resto da vida. Bem, não li Guimarães Rosa. Só fui ler quando saiu Corpo de baile e Grande sertão: veredas. Um amigo que eu respeitava muito como leitor me perguntou se eu tinha lido o Rosa. E eu disse: “Não, não é um grande autor”. E ele: “Como? É o maior autor brasileiro!”. Aí eu peguei Sagarana, Corpo de baile e Grande sertão, e nunca mais larguei. Sou um rosiano fanático.

• Rosa e a coleção erótica

Eu tinha aberto, com um amigo, uma livraria de livros raros. E um primo desse amigo havia nos dado o capital necessário. Em 1946, fui para a Europa para formar o estoque da livraria. Foi uma maravilha: três meses para formar, um por um, o estoque de uma livraria de livros raros. Só que, quando chegavam os pacotes no Brasil, a gente os abria com um entusiasmo… Que beleza! E, de repente, entrava um cliente querendo comprar um livro. A gente ficava aborrecido. Imagina: um livro que a gente queria conservar. E nós tínhamos a obrigação moral de vender, por causa do dinheiro do terceiro sócio. Aquela era uma loja! Mas quando a pessoa comprava um livro, eu dizia: “Se, um dia, você quiser vender, fale comigo”. E 15, 20 anos depois, eu já tinha recomprado as melhores coisas que haviam passado pela livraria. Um dia, o Guimarães Rosa me disse: “Eu estou aqui com uma coleção de livros eróticos, mas não posso levá-los ao Brasil, porque tenho duas filhas mocinhas. Você não quer comprar esses livros?”. Eu disse: “Olha, eu também tenho duas filhas”. Também eram mocinhas, um pouco menores que as dele. Naquela época, livro erótico era mais ou menos pecado. Eu disse: “Não posso comprar”. Hoje, minhas filhas reclamam de eu não ter comprado. Não sei onde foram parar. Mas então você vê: é difícil pensar no homem que escreveu Grande sertão: veredas e em alguém que havia colecionado livros eróticos e não podia trazê-los ao Brasil. Não combina.

• Entre os dez mais

O tradutor de Corpo de baile — o italiano Edoardo Bizarri, um amigo meu — queria publicar a correspondência trocada entre ele e o Guimarães Rosa enquanto trabalhava na tradução. E não queria que o Rosa pensasse que ele estava querendo se promover à custa dele. Então pediu que eu conversasse com o autor, para ver se concordaria com a publicação. O Rosa disse que sim, que viria a São Paulo e que a gente poderia combinar a publicação. Mas ele morreu, três dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Ele levou três anos para tomar posse, porque tinha a certeza de que morreria pouco depois. E realmente, depois de três anos, ele tomou posse, e três dias depois, ele morreu. […] Depois, há uns dois anos, promovi a publicação de alguns cartões que ele mandava para uma neta de três anos, com historinhas, desenhos, brincadeiras… Uma coisa que saiu muito bonita. “Ooó do vovô” — era como ele chamava a neta. Uma outra faceta do Guimarães Rosa: o amor pela criança… Enfim, não tive com ele o contato que poderia ter tido. Mas também não tive contato nenhum com Machado de Assis e, no entanto, ele faz parte da minha vida. O Guimarães Rosa, sem dúvida, é um dos elementos mais importantes da minha cultura literária. Se tivesse que ir para uma ilha deserta, levaria, em primeiro lugar, Machado de Assis; em segundo, Guimarães Rosa; e em terceiro lugar, Proust. Aquilo que parecia um absurdo, não ter lido Sagarana, acho que corrigi. E até hoje considero que, se Rosa tivesse escrito não em português, mas numa das línguas dos países do chamado Primeiro Mundo, seria um dos dez escritores mais importantes do planeta.

Um dia, o Guimarães Rosa me disse: “Eu estou aqui com uma coleção de livros eróticos, mas não posso levá-los ao Brasil, porque tenho duas filhas mocinhas. Você não quer comprar esses livros?”. […] é difícil pensar no homem que escreveu Grande sertão: veredas e em alguém que havia colecionado livros eróticos e não podia trazê-los ao Brasil. Não combina.

‘• Falha de educação

O amor à leitura deveria ser instilado desde a infância mais tenra. No curso primário, é claro que é preciso saber português, geografia, história e aritmética. Mas deveria ser instilado, ali, o gosto pela leitura. E um certo conceito de cidadania. Para que formássemos, com o tempo, um eleitorado consciente, que soubesse escolher em quem votar. Nós temos uma falha de educação. Ela não foi preocupação durante praticamente todo o século 20. No século 19, então, nem se fala: o Brasil era o país da costa, e só. Havia uma grande população escrava, havia colônias trabalhadoras, mas não preocupadas com a leitura. A grande falha está na educação. E nos governos não houve a preocupação que existe até hoje, nos Estados Unidos, de formar um grande número de bibliotecas circulantes. O “ter o livro” não devia ser uma condição de leitura. A grande massa deveria poder ler nas grandes bibliotecas. Grandes ou pequenas. Nos Estados Unidos, qualquer cidadezinha tem uma biblioteca circulante. Renovada. É preciso formar bibliotecários, professores que gostem de ler, que possam transmitir esse gosto. Tenho a impressão de que estamos no limiar de uma mudança nesse sentido. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin criou um programa para transformar São Paulo num estado leitor. Estou envolvido nesse trabalho. Verificamos que 84 municípios não tinham nenhuma biblioteca. Nem escolar, nem pública. A primeira coisa que fizemos foi instalar bibliotecas nesses 84 municípios. E procurar voluntariado para orientar os leitores. Eu diria que o número de bons bibliotecários não é a maioria na profissão. Há todo tipo de bibliotecário. Há os que consideram o leitor um inimigo, um adversário, que vai “estragar o livro”. No governo FHC, foram distribuídos milhões de livros para várias bibliotecas, para que os alunos pudessem levá-los para casa, para que suas famílias se interessassem por eles. Mas havia professores que não admitiam que os alunos os levassem: eles iriam estragá-los. É um ponto de vista compreensível, mas injustificável. A maior parte da população trabalhadora não lê. Agora estão começando a ler. É um trabalho para mais de uma geração.

• Internet versus livro

Tenho a impressão, talvez por ser um otimista incorrigível, que este é um falso dilema. Os meios eletrônicos são um complemento importante para a leitura, mas não um substitutivo da leitura. Eles permitem a obtenção da informação com uma rapidez quase milagrosa. Pedimos um texto, do outro lado do mundo, e ele chega às nossas mãos em poucos segundos. Mas a absorção da informação se faz quando ela volta ao livro. A tecnologia está se desenvolvendo num ritmo tão acelerado, há tanta coisa hoje que há dez anos parecia impossível… Não dá para se ter uma resposta segura sobre o que vai acontecer. No momento eu acho que esse é um falso dilema.

• Línguas lusófonas

A língua portuguesa, hoje, não corresponde à realidade de todos os países lusófonos. Há grandes diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Anteontem, eu estive na casa do cônsul de Portugal, em um jantar para um escritor português, José Rodrigues dos Santos. Era um evento para quatro, cinco pessoas apenas. E eu passei o jantar inteiro sem conseguir entender quase nada do que o escritor falava. Felizmente, a Maria Adelaide Amaral estava sentada ao meu lado e traduzia para mim o que ele dizia.

• Analfabetismo

A leitura, primeiramente, teve como adversário o analfabetismo. Hoje, nós ainda temos analfabetismo no Brasil, numa proporção que eu chamaria de escandalosa. Deve estar perto de 20%. Vinte por cento da população é analfabeta. Mas se é verdade que 80% sabem escrever, penso numa frase de Monteiro Lobato. Ele dizia: “O Brasil tem 80% de analfabetos, e 19% que não sabem ler”. Há uma grande diferença entre alfabetização e saber ler, entender o que se está lendo. E aí volta o problema da educação. A geração que hoje está na infância precisa ter noções de cidadania para daqui a 20 anos formar um eleitorado brasileiro consciente, capaz de escolher bem. Nós temos um eleitorado escandalosamente grande e mal preparado. Cento e vinte e cinco milhões de eleitores para um país de cento e oitenta e poucos milhões de habitantes, com analfabetismo, com a influência da mídia formando opiniões. Não sei se 20 milhões desses eleitores chegam a ser conscientes mesmo. Os outros são manipuláveis. Por isso é que nós estamos nesta situação. Mas aí eu gostaria de viver ainda uns 15 ou 20 anos para ver o que o Brasil vai se tornar. Se não prosseguir esse esforço pela educação, aí será um desastre.

• Doar e distribuir

Nós — eu, minha mulher e nossos filhos — resolvemos doar à Universidade de São Paulo toda a Biblioteca Brasiliana. Porque ela forma um conjunto indivisível. Se fôssemos dividir esse conjunto entre os filhos, ele se perderia. Nenhum deles teria condição de conservar a biblioteca como ela está. E o alcance desse acervo para o conhecimento do público é muito limitado. Nós recebemos pesquisadores em casa, mas sempre, forçosamente, poucos. É raro o dia em que não temos um ou dois pesquisadores. Mas há muito mais pessoas que querem pesquisar. Então, chegamos à conclusão de que a gente passa e os livros ficam. Eles devem se tornar um bem público, devem ser aproveitados por um número muito maior de pessoas.

Eu fiz um cálculo há alguns anos, quando a biblioteca ainda era menor. Eu precisaria de 300 anos para ler todos os livros. E, nesses 300 anos, seriam publicados tantos outros livros que eu teria vontade de ler, que eu precisaria de mais 300. Então desisti da idéia de ler tudo, que era naturalmente um sonho. Me contento lendo o possível.

• James Joyce e Paulo Coelho

O mundo leitor europeu se divide entre proustianos e joyceanos. Eu li Joyce primeiramente numa tradução francesa, que ele próprio acompanhou. Mas não consegui penetrar no seu mundo. Aí o li em inglês, e aconteceu a mesma coisa. Não consegui. Aí, foi um desafio que eu fiz a mim mesmo. Tanta gente boa, inteligente, culta adora Joyce… Nunca achei certa a posição do Oswald de Andrade, que dizia: “Não li e não gostei”. Isso é uma coisa que não tem propósito. Eu li um livro de Paulo Coelho para poder dizer que li e não gostei. Paulo Coelho está para a literatura como o bispo Edir Macedo está para a religião. Mas, depois, ainda li a tradução do Antônio Houaiss para o Ulisses. E não penetrei no mundo de Joyce. Ainda não. Tenho que confessar isso. Agora, o fato de a gente não entender ou não gostar de um livro ainda não é critério absoluto de julgamento de qualidade. Muitas vezes uma coisa é muito boa, a gente não a entende e a falha está conosco. Não com a obra ou com a pintura. É preciso haver uma dose de humildade intelectual, não é? Não há julgamento absoluto. Esses que conseguiram vencer as grandes barreiras do Joyce detestam Proust, por exemplo. Então não há critérios rígidos, não há uma verdade absoluta.

• Treino permanente

Minha leitura é feita de pequenos momentos. Ando sempre com um livro na mão. Eu posso ler durante 15 minutos e, depois, dali a duas horas, retomar a leitura para mais meia hora. Mas não consigo ler quatro ou cinco horas, como muita gente faz. Agora é uma questão de treino. É como aprender a andar de bicicleta. No início, parece impossível manter o equilíbrio, e no entanto, a pessoa se acostuma. A leitura é a mesma coisa. É um treino permanente. No momento, estou com um problema de visão, uma injustiça do destino. Não estou conseguindo ler. Lêem para mim, mas não é a mesma coisa que ter o livro na mão e manipulá-lo.

• Ler os contemporâneos

Cristovão Tezza é um bom escritor contemporâneo. Agora eu não cheguei ao ponto de ler uma boa parte dos contemporâneos. Devido àquele meu propósito de deixar decantar uma obra, para lê-la quando ela realmente tiver consolidado a sua reputação. Há um grande fator contra a leitura suficiente: o tempo. O tempo tem limites e o que existe para ler não tem limites. A gente sempre tem a ilusão de que vai conseguir ler. Compra muito mais livros do que vai conseguir ler. É preciso se conformar com isso. A gente lê o que consegue. Eu fiz um cálculo há alguns anos, quando a biblioteca ainda era menor. Eu precisaria de 300 anos para ler todos os livros. E, nesses 300 anos, seriam publicados tantos outros livros que eu teria vontade de ler, que eu precisaria de mais 300. Então desisti da idéia de ler tudo, que era naturalmente um sonho. Me contento lendo o possível.