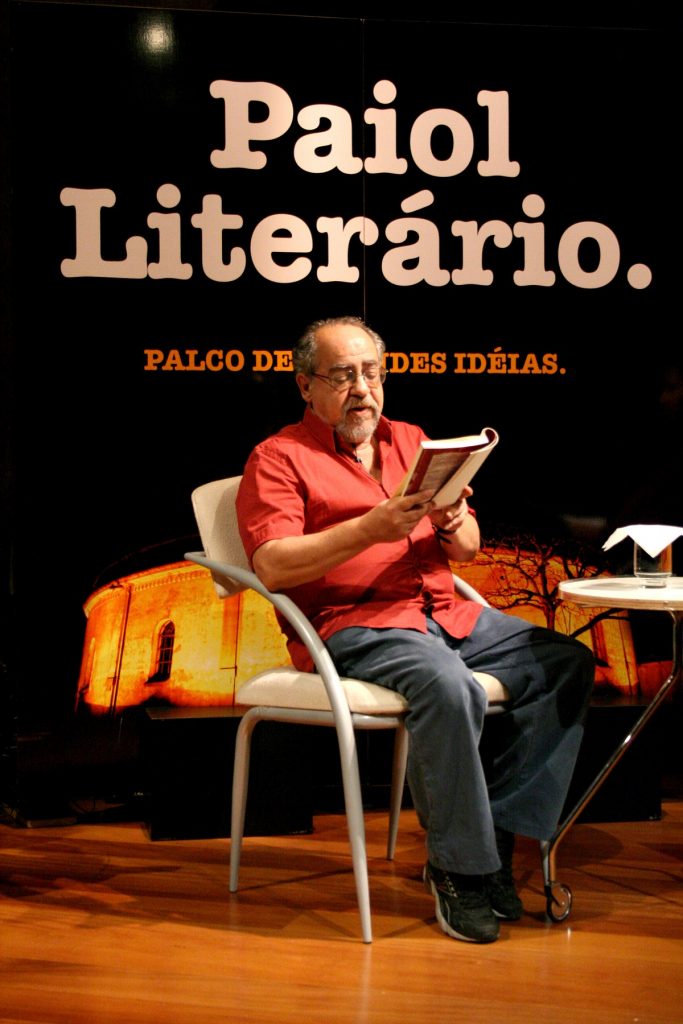

Flávio Moreira da Costa foi o quarto convidado da temporada 2007 do Paiol Literário, projeto realizado pelo Rascunho, em parceira com o Sesi Paraná e a Fundação Cultural de Curitiba. A partir de uma pergunta inicial — qual a importância da literatura na vida cotidiana? —, formulada pelo jornalista Paulo Camargo, mediador deste encontro, Moreira da Costa falou sobre a importância da leitura em sua vida, de seus livros, e do incômodo que lhe causa ser, no momento, reconhecido apenas como antologista, entre outros temas.

• Antes do primeiro livro

Minhas primeiras leituras? Em um sentido mais amplo, eu me lembro de ter feito “leituras” no cinema. Eu descobri o cinema em Sant’Ana do Livramento (RS), onde passei minha infância. Isso aos seis, sete anos. Via filmes de Charlie Chaplin, seriados. Em seguida, comecei a ler gibis. Mas, como eu morava na fronteira — a cidade de Sant’Ana é colada à de Rivera, no Uruguai —, as primeiras histórias em quadrinhos que li eram em espanhol. Começou por aí. Estranhamente, eu, aos nove, dez anos de idade, já em Porto Alegre, comecei a escrever o que eu achava que era um romance. Escrevi só o primeiro capítulo. Mas não me lembro de ter lido um livro antes disso, não. Acho que comecei a escrever antes de ter lido um livro. Era uma história que se passava no faroeste americano. Uma coisa bastante infantil. Comecei a ler mesmo na pré-adolescência. Ali pelos 12, 13 anos. E aí não parei mais. Estou lendo até hoje.

• José Lins do Rego no Natal

Hoje, num sebo daqui [Curitiba], comprei alguns livros da coleção Terra, Mar e Ar. Uma coleção de aventuras da minha juventude, nos anos 50. Por nostalgia, comprei um exemplar do Tarzan. Essas foram as minhas primeiras leituras. Alguma coisa de Conan Doyle. Mas, aos 14 anos, eu me lembro que pedi de presente de Natal as obras completas do José Lins do Rego. E li o José Lins do Rego quase todo. Fui um dos raros escritores brasileiros que não leram Monteiro Lobato naquela época. Curiosamente, não li. Falta de oportunidade.

• O Benjamim da boemia

Com 15 anos, eu já escrevia em jornal. Já freqüentava alguns bares, com os boêmios da época. Eu era o Benjamim, o mais novo deles. Comecei a conhecer os poetas locais. E eu não só lia poetas, mas também descobria poetas. Curiosamente, Porto Alegre foi um dos primeiros lugares do Brasil onde chegou a obra de um poeta chamado Fernando Pessoa. E por que isso? Porque um português exilado, Agostinho da Silva, um grande intelectual, dava aulas lá. Ele passou Fernando Pessoa a um dos meus professores, que o repassou para nós. Então, Fernando Pessoa foi uma das minhas primeiras paixões. Mário Quintana e Fernando Pessoa. Isso ainda no ginásio.

Sou um dos poucos escritores profissionais do Brasil. Vivo disso há dez anos. Meu tempo de trabalho é o meu tempo de me divertir também. Nesse sentido, sou um privilegiado. Vivo do que mais gosto de fazer, que é ler e escrever. Para isso, tenho 24 horas por dia.

• Escrever profissionalmente

Eu não pensava nisso. Pensava só em escrever. Escrevia — e ponto. Tanto que tentei ao máximo não ser escritor. Tentei ser tudo. Aos 15 anos, eu já era jornalista. Eu fiz cinema. Fiz faculdades — no plural. Fiz quatro cursos universitários, não terminei nenhum [Filosofia, Direito, Ciências Sociais e História]. Não me arrependo disso. E trabalhava. Ganhava a vida como tradutor e outras coisas. Mas ficava sempre adiando esse meu projeto, o momento de enfrentar a minha obra.

• Exílio na França

Aos 25 anos, eu estava fora do Brasil. Ganhei uma bolsa e fui para a França estudar cinema. É que tive um problema com a polícia política, em 1964. E a França tinha esta forma de acolher os exilados do Brasil: a quem tivesse problemas, eles davam uma bolsa de estudos. Eu fui nessa. Fui à França para ser cineasta e voltei da França escritor. Porque lá, no exílio, distante do Brasil, naquele frio, num quarto de hotel, comecei a escrever o meu primeiro romance, As armas e os barões — que não foi o meu primeiro romance publicado.

• Cinema na escrita

Há livros meus em que não privilegio a ação e, sim, a linguagem. Mas acho que há uma influência da linguagem cinematográfica em meus livros na parte da sua montagem. Por exemplo: em O desastronauta e O país dos ponteiros desencontrados, faço uma montagem com vários textos, vejo como eles se encaixam. Esse é o princípio da montagem do cinema. É bastante enriquecedor.

• América do sexo

Fui um freqüentador de cinemas por muito tempo. Uma das minhas obrigações na França era ver três, quatro filmes por dia. Fazia parte do curso. Clássicos. E eu, depois, virei crítico de cinema, no Rio de Janeiro. Foi a pior coisa que me aconteceu. Porque perdi o encanto de ser espectador. Eu era o intelectual que examinava o filme, que dizia se ele era bom ou não. Depois, larguei o cinema e encarei o jornalismo — para sobreviver — e a literatura — como expressão. E o cinema ficou em segundo plano. Cheguei a fazer alguns filmes. Poucos. Fiz um curta-metragem sobre Chico Buarque, em 1968. E, depois, um filme em episódios, que se chamava América do sexo. Era eu, o Luiz Rosemberg Filho, o Leon Hirszman [de São Bernardo e Eles não usam black-tie], um grande diretor. Esse filme foi levado para Brasília, para ser examinado pela censura, e voltou com a exigência de 50 cortes. Era um longa-metragem que ia virar um curta-metragem. E, aí, encerrou-se minha carreira cinematográfica. América do sexo não chegou a ser lançado comercialmente. Mas existe uma cópia dele na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

• Leitura diária de contos

As pessoas se surpreendem quando digo que não tenho método algum, que não tenho nenhuma disciplina. Na verdade, método eu até tenho. Mas não tenho disciplina. Quanto a ter tempo [para ler contos todos os dias], sou um dos poucos escritores profissionais do Brasil. Vivo disso há dez anos. Meu tempo de trabalho é o meu tempo de me divertir também. Nesse sentido, sou um privilegiado. Vivo do que mais gosto de fazer, que é ler e escrever. Para isso, tenho 24 horas por dia.

• Garimpagem

Como num romance policial, a antologia é uma investigação que eu faço. Uma investigação mesmo. E o que é investigado é todo o passado da literatura, uma coisa muito ampla. Há muito ouro a ser descoberto nessa mina. […] Agora, há muitos caminhos para as antologias. Eu tenho uma biblioteca enorme. E existem as livrarias internacionais. Entro na internet e compro livros, tudo que eu puder adquirir quando estou em processo de fazer antologias. Agora, por exemplo, fui a Buenos Aires, para a feira do livro de lá. Fiquei um dia na feira e dois na Biblioteca Nacional. Porque eu precisava de alguns originais de contos que não encontrava em nenhuma dessas fontes. Às vezes, eu só conheço um conto traduzido, e numa tradução que não serve, ou só o conheço em outra língua. E, mesmo no mercado latino-americano, alguns livros estão esgotadíssimos. Então fui até lá, xeroquei vários contos. Às vezes, amigos meus também me mandam cópias. O Sérgio Faraco me ajudou, dia desses. Eu procurava um autor uruguaio que não encontrei nem na biblioteca de Buenos Aires. E ele tinha esse autor. Xerocou o livro e me mandou pelo correio. Então, os meus meios são inúmeros.

• Em várias línguas

Eu leio em seis idiomas. Mas isso é muito relativo. A pessoa pode falar várias línguas e falar bobagem em várias línguas. Mas, enfim, leio em português, inglês, espanhol, francês, italiano e — muito mal — em alemão.

• Nem Proust, nem Gide

Vai sair agora a segunda edição de O equilibrista do arame farpado. Esse livro foi uma condenação, uma obsessão que me tomou, seguramente, 15 anos de vida. Fiz outras coisas enquanto isso, mas foram 15 anos. E quando digo 15 anos, digo que foram praticamente 15 versões da mesma obra. Quinze reescritas. O livro era recusado por várias editoras. E toda vez que era recusado, em vez de ficar mal, eu pegava o livro e o reescrevia. Na realidade, fiquei muito inseguro. Depois, com o livro pronto, eu ainda o deixei cinco anos na gaveta. […] Mas uma obra que ganhou todos os prêmios que O equilibrista ganhou [Jabuti, Machado de Assis, Nestlé e União Brasileira de Escritores] deve ter algum valor. […] Depois, no Rio de Janeiro, encontrei um daqueles editores que haviam recusado o meu trabalho. E ele, meio que se desculpando por haver recusado um livro que ganhou prêmios, me falou: “Ah, você sabe, isso acontece. O Gide recusou o Proust”. Mas nem ele era o Gide e nem eu sou o Proust. Isso é bom contar. Porque há muitos autores que, já na primeira recusa de uma editora, desanimam e param de escrever. O grande teste do escritor é a teimosia. Deve-se seguir em frente.

• Encanto pela linguagem

Acho que O equilibrista é uma grande gozação. É um livro de humor. E é um dos livros mais pessoais que já fiz. Acho que aí é que está o seu pulo do gato. Hoje eu digo isso, mas levei muito tempo para “descobrir” esse livro, para saber qual é o seu valor real. […] Enfim, ele fala das dificuldades de um cara do interior que vai para a cidade. Mas tudo que me seduz nele — e onde acho que me salvei — é o seu encanto pela linguagem. A linguagem é a estrutura do livro; e o próprio livro procurou essa estrutura. Não é uma estrutura ou uma linguagem que eu tenha apanhado de qualquer outro autor. O livro resultou numa linguagem própria. E o que o une é a linguagem, não é a ação. São os seus personagens.

• “O antologista”

Sou meio dividido em relação a prêmios. Nada justifica um prêmio. Às vezes, um prêmio é bom para a carreira de um autor. Mas o ideal seria que vivêssemos numa sociedade que não precisasse de prêmios. Onde a própria existência de um livro tivesse tanta acolhida no leitor e na população que não precisaríamos de prêmios. O livro seria uma qualidade em si. Mas é claro que vivemos num país onde as pessoas e o seu trabalho precisam ser classificados, etiquetados. Sempre me rebelei contra isso. Agora estou vivendo esse problema de novo. Para a grande imprensa, sou “o antologista”. Até essa palavra eu acho feia. Quando falam de mim, sou “o antologista”.

• Todo livro tem uma chave

O que é difícil? O que é fácil? Acho que há vários níveis de leitura. Meu filho leu O equilibrista aos 20 anos. E ele não é um leitor — a juventude de hoje lê muito pouco. Mas gostou do livro. E por razões não relacionadas à textualidade. Ele nem sabe o que é isso. Ele gostou do livro pelo prazer da leitura. Então, isso é muito complicado. Não tem livro fácil. Temos exemplos de livros que vendem muito — e são fáceis — e que, para mim, não são livros de literatura. São livros de mercado. Quando embarco num grande autor, sei que há um código ali. Tenho que entrar na obra, aceitar o seu código. Aí, eu descubro um mundo. Essa lição, eu aprendi muito cedo. Eu era um garoto. E estava na Feira do Livro de Porto Alegre. Um garoto mesmo: 12, 13 anos. Numa daquelas barraquinhas, estavam lançando Proust. Fui até lá, folheei um livro e perguntei ao livreiro: “Esse livro é bom?”. E ele olhou para mim, um garoto. Como explicar Proust para mim, um garoto? Mas aquele era um livreiro letrado. Ele me disse: “Olha, se você conseguir ler as 100 primeiras páginas desse livro — que são muito chatas, muito pesadas —, você vai ler um dos melhores livros do século”. Aquela foi uma lição para mim: atravessar as 100 primeiras páginas do Proust para entrar naquele mundo. Se você entrar naquele mundo, você vai em frente. Todo livro tem uma chave.

Como num romance policial, a antologia é uma investigação que eu faço. Uma investigação mesmo. E o que é investigado é todo o passado da literatura, uma coisa muito ampla. Há muito ouro a ser descoberto nessa mina.

• Meus belos olhos

Os poetas mais velhos com quem eu andava em Porto Alegre eram muito críticos. Eles eram tão críticos que eu achei que não era poeta. Que não seria nunca o grande poeta que eu achava que eles eram. E nenhum deles, até hoje, publicou quase nada. […] Mas, quando era inevitável, eu escrevia poesia. Algumas delas, eu publiquei. Em revistas literárias, aqui, lá fora. Em Portugal, na Inglaterra. E eu já havia tentando publicar um livro de poesias nesse meio de caminho, sim. Mas quem disse que eu conseguia? Consegui agora [com Livramento] por causa do sucesso das minhas antologias. Na minha editora, qualquer coisa que eu diga — “Tá aqui” — eles publicam. Mas não é pelos meus belos olhos ou pela qualidade dos meus livros. É porque as antologias são um bom negócio para eles. E eles não querem perdê-las. Então, tenho um contrato agora, para reeditar, lá, os meus livros, junto com as antologias. Mas, nos últimos 30 anos, eu já tinha tentado publicar poesia em livro no mínimo três vezes.

• Uma entre outras coisas

Mesmo usando óculos, não enxergo muita coisa na crítica literária brasileira, não. É uma modalidade em extinção, infelizmente. Tem resenhas que até cumprem seu papel. Mas quando eu comecei, no Rio de Janeiro, ainda novo, quem é que escrevia crítica literária? Álvaro Lins, Otto Maria Carpeaux, Antonio Candido, José Guilherme Melquior. Enfim, só tinha cobra. E isso me ajudou muito. Mesmo sem ter uma obra publicada, eu lia suas críticas e lia os autores sobre quem eles escreviam. Hoje isso não existe muito. A imprensa se massificou. O lugar da literatura, na imprensa, diminuiu bastante. Os suplementos literários praticamente desapareceram. Agora, há suplementos culturais. O livro, neles, é uma entre outras coisas.

• Clássicos no ginásio

Minha tendência é achar que a minha geração lia mais. Mas será que lia mais? Ou as pessoas à minha volta é que liam mais? Drummond começou vendendo 400 livros. Hoje, temos autores de qualidade que vendem 5 mil, 10 mil, 20 mil livros. Tem antologia minha que vende mais de 70 mil exemplares. Então, acho que há um público ávido por leitura. As editoras têm de ser mais inteligentes e chegar a esse público. Agora, quando vejo o processo educacional brasileiro, quando ouço notícias dele, é desanimador. A educação no Brasil piorou muito. Na época em que estudei, eu lia os clássicos brasileiros e portugueses no ginásio. Hoje em dia, não se lê nem Machado de Assis. E eu fiz ensino público. Desde o começo até a faculdade. E era um nível bem melhor.

• Declínio do cinema

Para mim, a literatura nunca perdeu o encanto. Quanto mais eu leio, mais eu tenho vontade de ler. Com o cinema, não. Houve um declínio. Ou seja, na época em que eu fazia cinema, havia o cinema francês, o italiano. Havia o neo-realismo. Hoje, o cinema está praticamente dominado pelos americanos. O blockbuster é um tipo de filme que não me interessa muito. Então, quando pego um filme, pego um antigo. Mas é claro que um Woody Allen eu vou ver. Não é nada fechado.

• Hispano-americanos

Fui um dos primeiros no Brasil a escrever sobre escritores hispano-americanos. Em 1966, traduzi Juan Carlos Onetti, que até hoje considero um dos maiores. A partir daí, me apaixonei — e muito. Onetti foi um dos escritores que me influenciaram. Atualmente, estou relendo muito Horacio Quiroga, outro clássico uruguaio. Saiu agora um livro de Felisberto Hernandez. Eu falo dele há mais de três décadas. É uma paixão antiga. E há o Borges, claro. O Cortázar. Enfim, muitos. Leio muitos hispano-americanos.

• Um pulo no escuro

O conto tem as suas interferências. Às vezes, o não-conto está presente no conto. Não sei o que é que vocês queriam que eu falasse. Eu me enrolei e enrolei vocês. Mas eu me recuso a dar aula, porque não sou professor. Perderei o encanto no dia em que eu disser, como leitor e escritor: “Existe uma fórmula para se fazer literatura”. Eu acho que não existe. A literatura, a criação tem que ser um pulo no escuro. O escritor francês Pascal Quignard, de quem eu gosto muito, diz que escrever é errar. Errar de errância. É ficar errando pelo mundo. Eu enrolei vocês mais uma vez, não é? Mas fazer literatura é enrolar. Ou é se desenrolar. Quem sabe?

• Dos blogs aos livros

Os blogs me interessam como curiosidade, mas não como fenômenos literários em si. Acho que é inevitável que os melhores autores de blogs partam para o livro. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem muita gente partindo para o livro de uma forma meio açodada, sem estar pronta para isso. Hoje em dia, a facilidade para publicar é muito grande. Mas de qualquer forma eu acompanho os blogs, sim. E gosto muito quando falam de mim.

• Piano 24 horas por dia

O pianista Nelson Freire foi um dos que me ajudaram indiretamente naquela minha obsessão com O equilibrista do arame farpado. Uma vez, fui assisti-lo tocar no Teatro Municipal, no Rio, quando eu já tinha escrito várias versões do meu livro. Eu estava naquele escuro: não sabia se o trabalho estava bom e tal. Mas eu o ouvi tocar e saí de lá muito chapado. Era tanta perfeição que acabei usando aquilo a meu favor. Pensei: “Esse cara toca assim porque deve tocar, no mínimo, 24 horas por dia. É piano 24 horas por dia. Se não fosse, não tocaria assim”. O que me fez reescrever mais uma vez o texto.

• Um feedback

Como despertar o prazer da leitura? Isso é fundamental. E a educação e o governo não estão sabendo fazer isso. Não que eu saiba fazer isso. Também não sei. Mas acho que estou dando uma contribuição importante com as minhas antologias. Cada antologia minha — e disso eu tenho um feedback — cria novos leitores. Em cada antologia, há, por exemplo, 100 contistas. Um leitor novo vai ler, ali, 10, 15 autores, e vai se amarrar em um deles. Parece meio cabotino dizer isso, mas acho que minhas antologias fazem mais para a formação de novos leitores do que a política do governo — que eu não sei qual é. Embora haja cinco ou seis órgãos por aí que se digam encarregados disso.

• Contos não vendem, mas antologias sim

As editoras têm um problema para publicar autores novos, desconhecidos. Isso é complicado, sempre foi. Hoje, já está muito mais fácil. Mas isso sempre foi assim, em qualquer lugar do mundo. Não é privilégio nosso. Um novo escritor francês tem dificuldade de publicar. Um novo escritor americano também. Mas eu vejo aí uma contradição: contos não vendem, mas antologias vendem. Antologias são contos. Então, não sei. É um caminho. Temos que descobrir uma fórmula. Agora, se um livro de contos é bom, realmente bom, alguma editora vai se interessar por ele e publicá-lo.

O ideal seria que vivêssemos numa sociedade que não precisasse de prêmios. Onde a própria existência de um livro tivesse tanta acolhida no leitor e na população que não precisaríamos de prêmios. O livro seria uma qualidade em si.

• O jornalismo engole o escritor

Numa etapa inicial, o jornalismo foi muito bom para mim. Nele, aprendi a domar o meu texto, a melhorar o meu estilo. A ser mais claro. Mas chega um determinado momento em que ou você larga o jornalismo ou ele o engole. Eu dei esse pulo no momento certo, uns 20 anos atrás. Eu vivia de jornalismo. E ele me foi muito útil nesse sentido. Mas acho que jornalismo é uma coisa e literatura é outra. A escrita é até diferente. Às vezes, coincide. Alguns autores têm uma simplicidade de jornaleiro. O Hemingway é o caso mais famoso. Influenciou muita gente no Brasil. Mas o jornalismo ajuda muito no começo. Se eu não pulasse fora, não escreveria minha literatura.

• Jornal melhorado

Temos que ler tudo, até para aumentar a nossa cultura. Na literatura de não-ficção, há casos de livros muito bons. Mas a maioria passa. Ficam como livros de jornalismo de jornal melhorado. Mas não suficientemente melhorado para que eles possam ser considerados boa literatura. Às vezes, um livro tem a ver com a sua época, com algum assunto, mas se passam cinco anos e ninguém mais fala dele.

• Provocação e descoberta

Quem sou eu para dar conselho? Posso falar da minha experiência. Fui despertado por excelentes professores. Sou grato a eles. Fui despertado e passei a gostar de ler, a amar a literatura. Tive meu vôo solo a partir disso. Mas não havia imposição de leituras. Havia provocações. Falei aqui sobre ter sido um garoto de 14 anos a quem foi apresentado um poeta chamado Fernando Pessoa. Isso quando ninguém no Brasil o conhecia. Foi um deslumbramento, para mim e para outros. Uma coisa fora da didática oficial. O professor que me apresentou à obra do Fernando Pessoa, Carlos Jorge Appel, lá no Sul, também passou para os seus alunos todos uma lista de romances do mundo inteiro. Romances que seria bom ler. Não eram romances que deveríamos ler “naquele semestre”. Era uma lista para a vida inteira. Foi uma maravilha de incentivo. Camilo José Cela estava ali. Isso em mil novecentos e cinqüenta e poucos. Além disso, no meu caso, também há o lado de seguir minha intuição, minhas descobertas de autores. Às vezes, é muito mais enriquecedor quando eu descubro um autor do que quando me apontam um. Mas aí você tem que seguir o seu instinto, tem que ter uma curiosidade aberta.

• A quatro mãos

Eu adoraria escrever um livro com Stendhal, com Machado de Assis. A volta de Brás Cubas, qualquer coisa assim. Mas com autores novos? Vivos? Para um escritor, isso é complicado. Hemingway dizia que os grandes autores estão todos mortos. Mas sou um pouco mais generoso que ele. Gostaria de escrever um romance a quatro mãos com Autran Dourado, talvez. No conto, eu escreveria com um autor que vocês já conhecem bem — e que talvez já esteja, por isso, um pouco banalizado. Para mim, é o maior contista vivo: Dalton Trevisan. Gostaria de escrever um livro de contos com ele. Mas ele não vai querer.

• Agentes e herdeiros

Geralmente, agente literário é complicado. Herdeiro é a pior coisa que tem. Alguns são, outros não. Teve autores que eu não consegui colocar em minhas antologias, que tive de excluir de última hora por causa de herdeiros, de agentes literários que queriam um absurdo, um preço que a editora não poderia pagar. Mas a maioria dos escritores até quer participar. No começo, eu me metia nessas negociações, mas comecei a brigar demais da conta. Não com os autores, com os agentes. […] Mas teve um escritor português, Herberto Helder — um grande poeta, talvez o maior poeta vivo de Portugal — que não quis participar. Um esquisitão, não dá entrevista, nada. Eu incluí um conto dele numa antologia minha, que está saindo agora, mas ele não quis. É um direito que ele tem.

• Os melhores?

No começo, eu era contra isso de colocar “os melhores contos” no título das antologias. Era uma coisa da editora. Em algumas antologias, até os fiz tirar essa história de “os melhores”. É o que aconteceu com Aquarelas do Brasil — que eu considero uma das minhas melhores antologias. Reunia contos da nossa música popular. Mas não vendeu quase nada. Já as que têm “os melhores” no título vendem. Então, essa é uma imposição da editora.

• O mesmo approach

Eu sou um escritor que faz antologias. Mas, ao fazer minhas antologias, uso certa criatividade. E, quando escrevo, sou um pouco antologia — no sentido de que sou fruto de tantas leituras que, nos meus livros, há uma mistura, uma salada mista. […] Já fui crítico. Isso me ajuda a escolher os contos. Mas não no sentido de escolher os contos de que eu gosto. O meu gosto não está muito em jogo nisso. Devo escolher o que é bom, o que é representativo, o que se encaixa bem ali, pelo tema e pelo desenvolver histórico de cada antologia. Então, o meu approach com a literatura é o mesmo nos dois casos.

• Mundo sintético

O conto é uma narrativa curta. Onde há vida, há uma travessia. E nessa travessia, que é a da ação, acontece alguma transformação de personagem. E nessa transformação de personagem, há possivelmente uma transformação de leitor. Então, o conto — sob essa perspectiva que estou inventando agora — ajuda no meu crescimento como leitor e no meu crescimento como escritor. É um mundo pequeno que, de alguma forma, sintetiza este mundo maior, nosso. Sintetiza, mas não imita nem mimetiza.

• Irritação

Eu me irrito diariamente. E me irrito tanto com essa realidade massacrante que é o Brasil que, talvez, em função disso, eu até procure refúgio na literatura. Agora, na literatura, o que me irrita é notar que um autor escreve e se coloca, ali, numa posição de “eu estou fazendo literatura”. Ele tem que disfarçar isso. Tem que ter um pouco de vergonha de fazer literatura. Tem que fazer uma coisa mais profunda ainda, e que inclui a não-literatura. Tenho uma frase perfeita para isso: o não-poético faz parte da poesia. É isso. Um dia desses, li um conto do João Ubaldo Ribeiro, sobre matança de porcos. Quer coisa mais banal, mais antiliterária que uma matança de porcos no quintal de uma família do interior? Mas ele transformou esse conto num ritual de passagem. É isso. O João Ubaldo pegou uma coisa — que eu estou chamando de não-literatura — e a transformou em literatura. Sem, entre aspas, “fazer literatura”.

• O discurso acadêmico

Às vezes, uma pessoa tem uma perspicácia crítica tão boa que saca algo nos meus livros que nem eu mesmo tinha sacado. Por exemplo: um resenhista, escrevendo sobre um livro meu, falou em Beckett, em Esperando Godot. É uma peça que me marcou muito, que eu vi ainda na minha adolescência, em Porto Alegre. E eu mesmo não tinha percebido aquela relação. Esse é um tipo de crítica interessante. Agora, quanto ao discurso acadêmico pelo acadêmico, é complicado. Não é comigo. […] Eu estava presente quando uma vez, há muito tempo, na PUC do Rio, no auge do estruturalismo, houve uma sessão enorme sobre a obra de Clarice Lispector. E ela estava lá, naquela sua fase mais pirada, na primeira fila. E os professores falando de todos aqueles esquemas, falando de Roland Barthes — aliás, dele, pessoalmente eu gosto —, classificando a obra dela. E, no final, a Clarice se levantou e disse: “Tudo bem. Mas eu não reconheço essa como sendo a minha obra. Não é a obra que eu fiz”. Então, ela reagiu àquilo. “O que vocês estão falando não é o meu livro; é um discurso acadêmico em si mesmo.” A universidade brasileira, infelizmente — e até durante a ditadura — se refugiou muito nesse discurso sobre a literatura. As pessoas sabiam tudo sobre literatura, mas não liam literatura. Liam vários livros sobre Machado de Assis e sobre Capitu, discutiam se ela havia ou não traído Bentinho, mas não liam Machado de Assis. E a literatura está em Machado de Assis. Não está no discurso sobre ele. Até porque Machado, em certo sentido, é um injustiçado. O que a academia até hoje tenta fazer com ele é dizer: “Ele é um escritor dos nossos, é um clássico e não incomoda ninguém”. Mas a obra do Machado é altamente perturbadora.

Eu sou um escritor que faz antologias. Mas, ao fazer minhas antologias, uso certa criatividade. E, quando escrevo, sou um pouco antologia — no sentido de que sou fruto de tantas leituras que, nos meus livros, há uma mistura, uma salada mista.

• A burrice do rei

Me irrita a burrice do nosso rei. Aliás, “nosso” não, porque ele não é meu rei. Mas, enfim, a burrice desse senhor Roberto Carlos. Um trabalho de 15 anos daquele rapaz [Paulo César Araújo, autor de Roberto Carlos em detalhes, biografia recentemente proibida pela Justiça a pedido do biografado]. O autor publica, ali, coisas que já estavam na imprensa, e o Roberto Carlos, por uma idiossincrasia, sem ler o livro, toma uma atitude dessas? Isso tem conseqüências muito grandes. Já tem editora por aí recusando projetos de biografia porque eles podem ser proibidos. Eu mesmo estou com um livro pendente. Fui eu quem levantou o assunto Patrícia Galvão, a Pagu, na revista IstoÉ, em mil novecentos e antigamente. Desde então, meio que me apaixonei pela sua figura. Entrevistei a irmã dela, que na época estava viva, e juntei bastante documentação sobre o tema. A irmã da Pagu me levou a uma garagem, onde havia uma caixa, e me disse: “Pegue aí o que você quiser”. Quando vi, eram cartas que a Pagu havia escrito na prisão, durante o Estado Novo. Levei aquilo para casa e estou com elas até hoje. Recentemente, fiz uma proposta de livro para a minha editora. E eles disseram: “Olha, sobre essas cartas, temos que consultar a família da Pagu”. E alguém da família disse: “Ah, finalmente essas cartas apareceram! Ele não tem direito a elas; eu, como herdeiro, não permito”. E a liberdade de expressão, onde é que fica? Esse é o país do cinismo. Vejam esse ministro, o único em quem eu presto atenção, o ministro da Saúde [José Gomes Temporão], que está tentando proibir os anúncios de álcool. De acordo com as declarações oficiais do Conar [Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária], ele está ofendendo a liberdade de expressão. É liberdade de expressão botar anúncio? Então eu vou até a televisão propor o suicídio universal. Ou que eu possa vender droga para o filho de vocês. Isso é liberdade de expressão? Mas, voltando à vaca fria, fez muito mal esse Roberto Carlos. Um mal para a liberdade de expressão. […] O juiz [do caso Paulo César Araújo] tinha lá um cedezinho com músicas compostas por ele próprio, e o deu de presente para o Roberto Carlos. Aí, caímos no assunto da falta de leitura. Porque se esse juiz fosse leitor de boa literatura, não estaria fazendo musiquinhas na linha do Roberto Carlos e entregando um CD para ele. Pelo amor de Deus. E é juiz.

Vivemos num país onde as pessoas e o seu trabalho precisam ser classificados, etiquetados. Sempre me rebelei contra isso. Agora estou vivendo esse problema de novo. Para a grande imprensa, sou “o antologista”. Até essa palavra eu acho feia. Quando falam de mim, sou “o antologista”.

• Mário e o guaraná

Convivi com ele de longe. Nos meus anos de boemia em Porto Alegre, conheci um grande poeta — na época, ainda municipal: o Mário Quintana. Ele ainda não era conhecido como poeta, mas como bêbado. Alguns o conheciam porque ele assinava a coluna “Do Caderno H”, no jornal Correio do Povo. Eu colecionava aquela coluna e, confesso, seguia o Quintana pelos bares… […] Estou até emocionado. […] Quando lancei meu quinto livro, ele já tinha parado de beber. Parou porque uma poetisa da época, Lara de Lemos, que era a ex-mulher do prefeito, pegou o Quintana à força, quando ele já estava para morrer, e o colocou num hospital. A partir daí, ele não bebeu mais. Fez o tratamento e não bebeu mais. […] Pois o Quintana estava no lançamento desse meu livro e, quando passou por nós um garçom, eu lhe disse: “Mário, toma um guaraná, aí”. E ele: “Esse último degrau eu não desço”. Ele tinha esse humor fantástico, que me marcou bastante. É um dos meus ídolos.

Flávio Moreira

Nasceu em 1942 no Rio Grande do Sul. Atualmente, vive no Rio de Janeiro. É autor de O equilibrista do arame farpado, Nem todo canário é belga, Malvadeza durão, O país dos ponteiros desencontrados, entre outros.